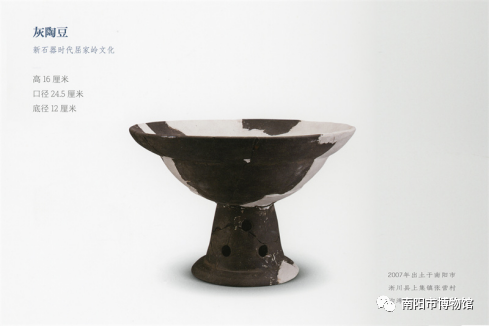

我是南阳市博物馆里时代最久远的器物之一,但是因为长相并不是世俗意义上的出众,很少有人注意到我,他们在我面前匆匆走过,人来人往,很少有人会在我面前驻足停留。但我也是工匠心血的结晶,也曾经历过热闹,也曾身在宴会的中心,也曾是众人的焦点。

一

太阳从地平线微微探了个头,老陶工就拉扯着他那眼皮打架的小徒弟走向了河边的作坊,老陶工背着的竹篮里是前几日做好的泥料。

虽说泥土这东西不值钱,但是能做陶器的泥土,可不是在地里随便抓一把就成的。需要先将取来的泥在太阳底下晒干,然后将其锤打成粉碎状,再在露天的环境中静置一段时间,在其历经风吹、日晒、雨淋的过程后,将土中的一些杂质挑拣出来,加适量的清水搅匀、羼入一定比例的砂粒、耐心揉炼一番,才可最终作为制陶用的泥料。汇聚着陶工们心血的泥料,哪里是一般的土呢?

可是小徒弟怎知道制泥料的辛苦,他抓了一把泥料就在手里把玩起来,趁师父不注意,将这珍贵的泥料一会捏成猪头,一会捏成小狗,一直玩到了作坊门口。老陶工见他一手的泥,也没动手打他,一言不发地将他领进作坊的转轮前,将剩下的泥料也一并放在了一旁。小徒弟战战兢兢等待着师父的责罚,可老陶工并未罚他,只是将他手里的泥塑夺了去,混入了这些泥料中。

之后,小徒弟看到,师父操控着飞速转动的转轮,将转盘中心位置的泥料,紧贴在上面并同时向上提拉,神奇的制作出一个规整的陶杯来,这杯壁简直轻薄得让人不敢触碰。

他也心痒了,拿了一些泥料放在一旁的转轮上,学着师父的样子“照葫芦画瓢”,可第一次没控制住,泥料散开了,做的像个陶碗;第二次尝试拉坯,又拉的过长,像一个倒置的长杯。两次尝试都失败了,小徒弟有些气馁。本想扔掉这两个“失败品”,却被师父拦下了。

老陶工看着这两块泥,思考了一会,对两部分都大加修整改善后,用稠泥浆将他们牢固地粘合在一起。

是一个新陶豆!

小徒弟不可思议的盯着师父改造的作品,看来真如人们所说,师父的手是可以创造出这世界上一切精妙的东西。

他屁颠屁颠的跟着师父送新一批的陶器入窑,封闭的陶窑里,这火一烧就是好几天,老陶工拉扯着时常犯懒小徒弟,在这里几天几夜的盯着窑中跳动的火焰,小徒弟半梦半醒的打着一个又一个盹,他迷迷糊糊的看到师父在那里忙前忙后,先是起身往窑里加水,而后又加了些湿柴进去,在火焰燃烧的“噼噼啪啪”的燃烧声中,他沉沉睡去。

他做了一个好长好长的梦,在梦里,他也变成了一个白发苍苍的老陶工,旁边围着一群年轻的小伙子,模仿着他的样子拉坯,梦里的自己手法已如师父那般娴熟,抬手落手便是一件精致的“艺术品”。这无数小小作坊里,一代代匠人习得前辈口耳相传的精巧技艺,倾尽所有,不易心志,时过境迁,持续为古老悠久的文明注入新的生命力。

不知又过了多久,他悠悠转醒,这一批陶器早已经烧出来了,他一个一个的看去,终于找到了我——一个散发着淡淡光泽的灰陶豆。

他看我的眼里似乎有星星,天真的眼眸里亮亮的,仿佛我是什么十分值钱的宝物。小徒弟小心翼翼的捧着我的豆盘,满怀期待的送到了他师父面前,老陶工摸了摸他的头,从他手里接过了我,把我安置在一个竹编箱子里,箱子里还有许多和我一样的灰陶器,在盖布覆盖之前,我抬头看了小徒弟最后一眼。不同于老陶工的淡漠和冷静,小徒弟满眼是对我的不舍,但是他没有能力留住我的,我们这一批灰陶器,是要专门为族长准备的。

他悄悄对我挥了挥手,似乎是在对我告别,他相信我会成为一个合格的食器,在每个需要我的场合扮演好自己的角色;而我也相信,在多年以后,这个调皮捣蛋又贪玩贪睡的小徒弟,终会成为一名伟大的工匠,将这门沉蕴博远的技艺永远传承、发扬下去。

二

今天是族长准备的庆功宴,为了庆祝族里的英雄儿女们成功抗击外敌,护住了我族的领土,我不懂这次的胜利到底有多么重要的意义,但我知道就连远在江下的大领主,都赏赐了精美的礼器和香喷喷的稻米,给大家鼓舞士气。

人们围在篝火旁,席地而坐,相谈甚欢。中间的陶釜里还蒸煮着食物,阵阵香味萦绕在众人之间。族人们人手一个陶钵,里面盛着自江下而来的优质稻米和自家种的黄米,我和其他灰陶豆的头上,大多顶着新鲜肥美的烤肉,当然也有一些朋友正忙于顶着清甜的水果。

突然,人们举杯站立,向刚刚落座的一位负伤的姑娘敬酒,祝福。周围的人见这位姑娘来了,也吹响了手中的陶埙,伴着悠扬的音乐,族人们在一片祥和中欢聚。

“你是拯救族人的大英雄啊。”

族长的话,让我忍不住抬眼去望这位姑娘,在族人们的口中,她是守护大家的“女战神”,相比于女子的秀气,她眉目间有更多英气,眼神不似寻常妇人那般妩媚柔和,她眼中的坚毅和威严,似乎在向我诉说她在战场上的英勇。

从他们饭间的谈话中,我还原出了这样一幅画面:

将眼前最后一名敌人杀死后,疲惫的她只能以斧拄地,强撑着自己不至于倒下,然而此时地平线的尽头,有数千敌方士兵正朝她奔来。无数边境村寨由于连年战事化作焦土,军队只能疲于奔命,却又无可奈何,但这个局面,是时候改变了。

存活的本族士兵自发地向她靠拢,她又将战斧高高举起,她必将一次又一次的胜利,为族人安定的生活扫清障碍。

阳光破开阴云照在战场上,斧刃上还未干涸的鲜血滴露在地上,绽放出一朵猩红的花。

三

我本以为永远不会有人把我唤醒了。

但突然有一天,细密的刷子,拂去了我身上的土,一双手小心翼翼地将我的残骸捧了出来,那双手有着最温暖的温度,它让我想起了当初将我捧出灰陶堆的小徒弟。

之后,我的碎片被带到了一间堆满了透明瓶瓶罐罐的屋子里,一个穿着白衣服的姑娘,她拿着棉棒在我那已经断裂的身体上转了几下,把紧贴在我身上的软土去掉,之后又拿金属片轻轻刮着我面上那顽固的泥土。

她所不知道的是,此时此刻,我也正凝视着她。

那种专注和细致的神情,让我恍然想起了当初为我做修整的老陶工。历史的轨迹在我眼前缓缓重合,那是一样的坚定和执着,是同一颗匠心。

“帮我拿一瓶甲基丙烯酸甲酯。”

她在两块碎片的缺口处,将那奇怪的液体快速涂抹均匀,一对一接,就固定住了。之后用同样的手法把我身上能找到的碎片都固定了起来,剩下的部分或已碎成粉末,或已不知散落何处,她用白色的石膏补了进去,让我看起来还算完整。

“想开点,你是经典撞色款。”

她似乎是在自言自语,又好像是说给我听的。

之后,我作为“屈家岭文化”的代表器物之一,被送往博物馆,一个崭新的透明罩子,是我的新家。

罩子里还有一些陶杯、陶钵、陶碗,我们被命名为不同“文化”的产物,年龄上下差了有几千岁,但是都一样的饱受了历史的沧桑,残缺不全,最终归宿都是在玻璃罩子里度过剩下的漫长岁月。

我们不如那些金银青铜,熠熠生辉,工艺精巧;也不如后代的陶瓷那样色彩斑斓,厚润美满。无法惹人关注的我们只能在透明罩子里抱团取暖,外面的喧闹从不是为了我们。

我的眼前,突然回放起人们在我面前大快朵颐的画面,仔细算算那已经是几千年前的事情了。只是我心里舍不得忘记他们,舍不得细心专注的老陶工,舍不得对我满心期待的小徒弟,舍不得英姿飒爽的女战神,舍不得温柔和蔼的族长,他们是血肉之躯,终会腐化到毫无痕迹,而我不是,我冰冷的身躯有更长的留存时间,我要带着我们的回忆,替他们一直“活”下去。

虽然我不能开口说话,但是只要我还在这里,就是他们存在过的证明,是一个时代的烙印,是人类群体对过去记忆的留存。

所以我的新工作,就是在南阳市博物馆里兢兢业业的站好每一班岗,不管有没有人认识我,我都会在历史中绚烂,在现实中重生,在历史的长河中穿越时空,来到现代人的面前。

就算没有人来看我,我也会一直在这里无声倾诉,等待那些懂我的人,来发现我身上的故事。

在每个文物的背后,埋藏的是一个民族的绵延,也是前人对这个世界最后的回眸。

策划/校审: 王晓杰

制作/编辑: 李 远

地址:南阳市鼎盛大道369号(光武大桥南段向南980米路西)

官方网站

博物院微信号

知府衙门微信号

张衡博物馆微信号