南阳知府衙门(简称南阳府衙)位于南阳市城区中心民主街西段,坐北面南,南北长240米,东西宽150米,现存清代建筑140余间,位于中轴线的建筑有照壁、大门、仪门、大堂、寅恭门、二堂、内宅大门、三堂等,为南阳老城区最大的古建筑群。2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。

大门,面阔三间,通面阔12.5米,进深二间,通进深7米,单檐硬山建筑,灰瓦屋面,分心中柱对前后双步梁结构,明间两分心中柱间开门。是官署的第一道大门。

仪门,面阔三间,通面阔12.2米,进深二间,通进深5.7米,单檐硬山灰瓦顶建筑,结构大致同大门。仪门,作为官署的第二道正门,平时并不常开,而以两侧设旁门,东侧称“人门”(或称“生门”),经常开着,是人们经常出入之门;西侧称“鬼门”(亦称“死门” ) ,经常关着,只有在死犯被宣判后正法时,方从西旁门拉出去行刑。仪门,即是官署的礼仪之门,按规定长官上任要举行拜仪门仪式;同级官员或上级官员至此,“文官下轿,武官下马”,长官僚属要整冠出迎至仪门外,宾主从仪门而入共进大堂,即所谓打开中门迎接;大堂如有重大政务活动,举行重大典礼审理重大案件,也要大开仪门,让百姓人等至大堂前恭听或观审。

大堂,面阔五间,通面阔20.23米,进深三间,通进深10.28米,单檐硬山建筑,筒瓦屋面,梁架为五架梁对前后双步梁结构。大堂前有卷棚一座,面阔同大堂,进深一间。二者均建在高0.6米的台基上。大堂又称“公廉堂”,是知府发布政令、举行重大典礼、公开审理案件的地方,亦称正堂,位于整个建筑群之中心。大堂作为其职权的象征,也是府衙内规格最高、体量最大的建筑。前檐呈开敞式,次、稍间前檐下置木栏围护;堂中央置暖阁,设知府公案,暖阁前地坪上镶嵌有两块青石板,东为原告石,西为被告石。暖阁左右陈列有知府出巡的仪仗;东西稍间分别为堂事房和招房(记录堂谕口供)。值得注意的是为适应大堂的使用要求,明间两缝梁架减掉了前檐金柱,扩大大堂内部的空间。这种减柱造的做法在金元时期较为常见,明清地方建筑手法中仍在使用。

仪门、大堂及两侧六房形成的大堂院,是中轴线上的第一进院落,称为“外衙”,是知府行使权力、也是衙门职能机构公开办事的地方。

寅恭门,位于大堂之后,面阔五间,通面阔18.65米,进深三间,通进深9.03米,单檐硬山灰瓦顶建筑;五檩前后廊布局,前廊顶部做成卷棚式。脊枋上遗有“道光二十七年岁次丁未荷月上”墨书题记。寅,敬也;恭,恭敬也。寅恭门当为恭恭敬敬迎接宾客的大门。表明此后即为官宅,也是衙门的咽喉之所,一般人不得轻易进入。寅恭门前置板门,后置格扇门,为二堂之屏障,故也称为屏门。门两侧各有两间门房,为守卫二堂之门子所居的值房。

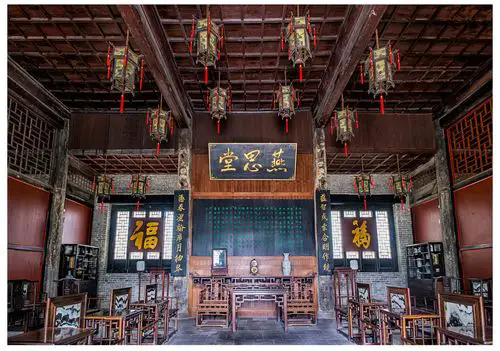

二堂是府衙的主体建筑之一,面阔五间,通面阔17.65米,进深三间,通进深11.88米, 单檐硬山筒瓦顶建筑,梁架为七架梁对前后廊结构,前檐加挑梁头托起挑檐檩。规模仅次于大堂,整体具有凝重,庄严的气氛,而不同于大堂的高峻、威严的形象。其中部三间为堂,明间后金柱间设格扇屏,屏门前设公案,上置匾书“琴话堂”,左右次间陈列有板杖之类的刑具,这里是知府预审案件及大堂审案时退思、小憩之所,故又称思补堂,有深思熟虑,助其不足之意。东西稍间为茶房和招房。

二堂东西厢房各5间,前后出廊硬山式建筑,明间为过庭,入宅门经此可达东西花厅各层院落。宅门、二堂和东西厢房组成外衙的第二进院落,也是知府行使权力之所。

内宅门,面阔五间,通面阔18.58米,进深一间,通进深3.1米,单檐硬山灰瓦顶建筑,梁架为三架梁用中柱。明间屋面高出次间0.65米,明间后檐柱间有屏门,为三堂之屏障。

三堂,亦为府衙的主体建筑之一,是知府的内邸。其建筑结构与大堂、二堂明显不同,面阔五间,通面阔18.45米,进深三间,通进深11.21米,单檐硬山建筑,筒瓦屋面,梁架为七架梁对前后廊式结构。前廊顶部为卷棚式,室内为方格形天花。堂内两稍间以隔断分割为起居室和更衣室。三堂陈设较为豪华典雅,明间后墙原置神主橱,这里是知府接待上级官员、商议政事、办公起居之所。有些案件事涉机密亦在此审理。三堂的前檐挑尖随梁采用月梁形式,与三堂前与厢房之间的轩廊相映衬,具有南方建筑的某些风格特征。

三堂有东西厢房各三间,为知府攒典办事之处。三堂左右为东西花厅院,是知府宴请宾客和眷属居住之处。

除此以外,府衙内建筑还有大堂耳房、寅恭门两侧配房及厢房、二堂耳房及配房、宾兴馆、马号、军粮厅等。21世纪初,南阳市委、市政府决定全面维修府衙,恢复了包括东三科、三堂西厢房、桂香室、师竹轩、对月轩、马王庙、爱莲堂、槐荫静舍等建筑,使整个建筑群占地数百亩,院落数进,布局多路,基本体现了封建社会南阳衙署机构的布局概况。

南阳知府衙门始建于元代。《元史▪地理志》载:“元(世祖)至元八年(1271年)升(金申州)为南阳府,以唐、邓、裕、嵩、汝五州隶焉。……领县二、州五,州领十一县。”府治即在今南阳市老城区,时府衙形制、规模不明。《明史·地理志》载:“南阳府洪武初因之,领州二、县十一。”府衙在元故址上修葺并加以扩大。《明嘉靖南阳府志校注》载:“南阳府治在城内西南,国朝洪武三年(1370年)同知程本初即元故址修建。正统五年(1440年)同知汪重重修,正堂匾曰‘公廉’,后堂曰‘燕思’,左、右列六房,前竖戒石亭,建仪门、大门,后列官宅,东西列吏舍,经历司附正堂东,永平库在府内。”清代,南阳府衙仍为府治处所,府署内建筑时有增改裁并。1914年废南阳府,原南阳府辖县统归豫南道,后道废,县直属河南省。1933年,河南省设十一行政区,南阳为第六行政区,署内部分建筑有修葺,同时也有局部增建。

南阳知府衙门的建筑布局与《明史》《清史稿》等史籍所载的衙署建筑规制基本相同,对于研究我国元至清代衙署的变迁以及地方官吏的属员、诉讼、租税、祀典、财务、文书、庶务等都具有十分重要的价值。它是清代215个知府衙门中建筑保存比较完整的府级官署衙门,是研究封建社会府级政权政治、经济、文化、思想以及府衙建筑制度的实物例证。

地址:南阳市鼎盛大道369号(光武大桥南段向南980米路西)

官方网站

博物院微信号

知府衙门微信号

张衡博物馆微信号